本篇文章整理自衛福部疾管署結核病診治指引第七版、Ninja Nerd: Tuberculosis

一、結核分枝桿菌基本介紹

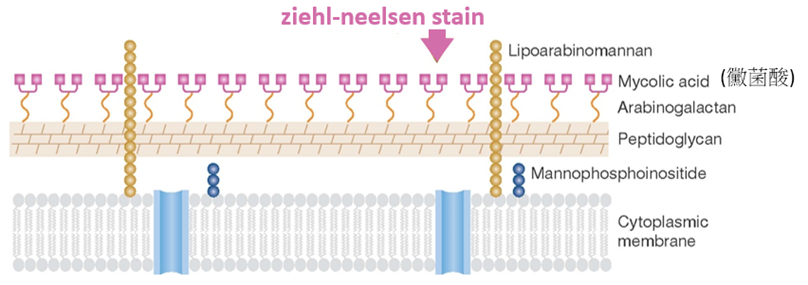

結核分枝桿菌(MTB)因為細胞壁含有細長碳氫長鏈油性分子的mycolic acid (分枝菌酸)而無法用一般的格蘭氏染色,需要使用ziehl neelsen stain (又稱acid fast stain, AFS),染完後不會被酸性酒精脫色(因為有耐酸性,故稱為Acid fast細菌,fastness=耐性),其他非Mycobacterium屬的細菌則脫色不被顯現。

MTB屬於絕對好氧菌(strict/obligate aerobes),喜歡37°C、偏酸環境(pH6.4-7),人體肺部上端剛好符合。

1.

透過飛沫傳染吸入,但要達到支氣管末梢才容易感染,通常是長期處於密閉式空間>8hr,或面對面大笑、咳嗽、唱歌。

2.

欲搭飛機出國者要注意,TB病人分成甲乙丙三類:

i.

甲類:AFS(+)有傳染力者→不可搭航程>8hr的飛機出國 (DOT治療>14天或已證實無傳染力者…解禁)

ii.

乙類: MDR TB者→禁搭飛機出國

(S/C (-)者…解禁)

iii.

丙類:慢性傳染性TB者→禁搭飛機出國 (兩年追蹤皆S/C (-)者…解禁)

3.

TB不會經由食物、餐具傳染,病人的餐具也無需另外消毒。

4.

孕婦不會經胎盤傳給胎兒。

二、TB感染的形態與表現

1.

吸入含有TB的飛沫後,稱為初級感染(primary TB):細菌通常會從末端支氣管進入肺組織,影響下肺葉、中肺葉下端、靠近肋膜處的下肺組織。

2.

巨噬細胞吞噬TB,但TB細胞壁上的油性mycolic acid以及病原性因子(Virulence Factors)-蛋白質Rv3484保護它不被巨噬細胞的lysozyme分解(一般的格蘭氏細胞壁僅含肽聚醣的話早被分解了)

3.

打不贏TB的巨噬細胞分泌趨化因子(chemokines): IL-1、IL-6、TNF-α…召喚T淋巴球與更多的巨噬細胞,至少把他包起來避免擴大感染,故逐漸形成一個中央乳酪狀壞死(caseous necrosis)的結構,稱為caseating

granuloma,又稱為Ghon focus。而包著TB的巨噬細胞會沿著淋巴管轉移到肺門淋巴造成腫大,感染的淋巴結與Ghon focus合稱Ghon complex (primary complex),此為初級感染(primary TB)經典表現。爾後病灶周邊巨噬細胞被TB細胞壁上的抗原刺激分化成類上皮細胞或Langhans 氏巨細胞,甚至纖維鈣化成為肉芽組織,也就是結節。

4.

另外,caseating granuloma中的T細胞會分泌IFNγ嘗試殺掉TB,這些游離出去的IFNγ可以用於更精準檢驗是否感染TB (active或latent),因為早期的tuberculosis skin test (TST)免疫低下者會偽陰性,有打卡介苗者會偽陽性。

i. 90%的病人終其一生TB就這樣被包住,進入休眠期,也不會有症狀出現,稱為潛伏性結核感染(latent TB infection, LTBI)。一旦免疫爛掉,如HIV、移植吃免疫抑制劑、營養很差、DM/CKD、酗酒爛肝都可能讓休眠的TB重新夯(giâ)起來,變成reactivation TB,又稱為secondary TB,這些TB通常喜歡轉移到充滿氧氣的上肺葉造成纖維乾酪性壞死。因此即便是LTBI還是建議用藥治療,目前主流是3HP、3HR、4R、9H (1HP目前僅用於CDC專案計畫),顯然用3、4個月的順服性/完成性高,療效自然較好

ii. 10%病的人可能自身免疫較差,無法包住TB,一樣會跑到上肺葉出現症狀,稱為原發性進展型結核病(primary progressive TB)或稱為活動性結核病(active TB),跟上方的紅字表現差不多。

三、TB產生的症狀

l 當纖維乾酪性壞死的組織擴大,吃爆肺臟的肋膜,破掉了造成封閉型氣胸 (pneumothorax)

l 吃到血管與支氣管,就出現血痰、咳血 (hemoptysis)、咳痰 (開放性肺結核-具傳染性)

l 肺部一堆TB膿瘍,造成支氣管肺炎

(bronchial pneumonia)、咳嗽

l 壞死與感染的組織產生大量cytokine,發炎,通透性增加→肋膜積液 (pleural effusion)

l 發炎與cytokine (IL-1,5,

TNF-α)影響下視丘造成發燒、盜汗、體重降低

l 若TB進入血液循散布到整個肺或其他器官,稱為粟粒性肺結核 (Miliary Tuberculosis),通常屬於肺外TB

l 隨者血液打到全身的肺外TB,可以影響非常多器官

i.

TB腦膜炎

ii.

頸部淋巴結TB感染=Mycobacterial cervical lymphadenitis = scrofula = king's evil=瘰癧,戰國時期的《靈樞經》中就有記載

iii.

心包膜炎

iv.

肝膿瘍、肝炎

v.

尿痛、血尿、頻尿、後腰痛、膿尿、無痛性陰囊腫塊,但細菌培養陰性,需作AFS

vi.

腎上腺感染,造成adrenal crisis (Addison’s disease)

vii.

骨髓炎、脊椎炎(pott’s disease)、椎間盤發炎

四、TB的診斷

當病人臨床症狀+影像學懷疑TB感染時,醫師會送痰液/血液/組織液…等病灶處檢體作 AFS、 細菌培養、TB PCR(NAA test),TB分裂速度慢,平均13-20hr才複製一次,所以3-8週才長得出來,若是AFS(+)可能是TB或NTM,若TB PCR也(+)幾乎就可以確診TB,給HREZ治療。等到培養TB出來後可以看到藥物敏感性,決定是否調整治療藥物,或是最初痰液用Xpert MTB/RIF(NAA的一種)可以2hr內檢驗是否帶有Rifampin抗藥性基因,協助藥物選擇。

|

症狀(咳、血痰、虛弱、盜汗) |

影像學 |

AFS |

TB PCR |

解讀 (有培養最準但沒長那麼快) |

|

+ |

+ |

+ |

+ |

TB啦,給HREZ |

|

+ |

+ |

+ |

- |

檢查是否因PCR反應中含有核酸複製的抑制物,NTM? |

|

+ |

+ |

- |

+ |

再次TB PCR (+)則治療TB,若(-)先當非TB的細菌感染治療 |

|

臨床表現 |

l 慢性呼吸道症狀:咳嗽、咳血、喘 >3週 l 全身症狀:發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、夜間盜汗 l 肺外症狀可能會被誤診成其他疾病 (50%肺外TB者同時也有肺內TB) |

|

影像學 |

l CXR:primary TB者常見中下肺葉浸潤、同側肺門淋巴腫大、肺塌陷、嚴重者空洞化(cavitation);secondary TB, reactive TB則常見上肺葉浸潤…最嚴重則全肺瀰漫性粟粒狀病變為粟粒性肺結核。但CXR判讀需要經驗,且不嚴重的TB也不好看出來 l CT:更為精細的影像,較能看出空洞、胸腔內淋巴病變、粟粒狀病變、支氣管擴張、支氣管堵塞、肋膜疾病、tree-in-bud及micronodules sign,連我這種外行人都看得出來~ |

|

塗片耐酸性染色鏡檢 (smear for acid-fast

bacilli)=AFS |

l 將清晨痰液或其他檢體作抹片染色,快速、簡單、成本低,作為第一線篩檢active TB的工具 l Sensitivity 38.8%敏感度低 (=偽陰性高),即便AFS(-)還是可能TB,所以習慣一次送三套AFS。但specificity96.7%特異性高 (=偽陽性低),若菌量>5000 ~10000 bact./ml = AFS (+)可能為TB或NTM。用藥治療後AFS應該要轉陰 |

|

細菌培養 |

血液、痰液、脊髓液、關節液…等檢體,傳統技術3-8週培養(8週沒長=陰性)、自動化液體培養基系統(螢光偵測細菌生長耗氧) 可更徹底去除雜菌的影響,2-4週就可長出(6週沒長=陰性) l 更敏感 (>10~100

bact./ml=culture (+)) l 透過分子生物、抗原免疫檢測、MALDI-TOF質譜儀鑑定菌種,側向流量免疫層析檢測法(lateral

flow immunochromatographic test, ICT)則15分鐘可完成判讀。 l 可作基因體分析、流病學研究 l 可作藥敏測試 (H, R, AMG, FQ最可信,E、Z準確度略低,其他正確性不高),時機為: 1.

第一次培養陽性的結核分枝桿菌株 2.

治療滿二個月及以後培養仍呈陽性 3.

陰轉後再度培養陽性者 |

|

結核分枝桿菌核酸增幅檢驗(nucleic acid

amplification, NAA)=TB PCR |

PCR技術檢驗TB的DNA,10-130 bact./ml就能檢驗,數小時內發報告,特異性高 (=偽陽性低=有驗到就是感染TB) l AFS(+)則sensi. 92-100%、speci.>95% l AFS(-)培養(+)則sensi. 40-93%、speci.>95% 更高級的版本如Xpert MTB/RMP assay,除了可以用PCR驗是否有TB的DNA,還可以確定是否有RIF抗藥基因(ropB),2-3hr內可發報告,sensi.與speci.皆高,同樣若AFS(-)培養(+)則sensi.降至68%, speci.維持99% |

|

LTBI風險高族群:針對TB接觸者、監獄犯、HIV病人、吸毒仔、HD、器官/骨髓移植者、COPD、HEMA、CKD、DM、風免病人使用anti TNFα、醫療人員、山地原住民、遊民、來自高盛行率國家者(中、印、北韓、菲…) 應作檢驗 l 但TST或IGRA都是陽性預測值(=真陽性=sensitivity)偏低=偽陰性高;spec.高=偽陽性低,因此建議只在高風險族群檢驗 |

|

|

結核菌素皮膚試驗 (TST) |

SC注射結核菌素Tuberculin Purified Protein Derivative (TB-PPD) RT23 2TU +穩定劑tween 80,以Mantoux test之方法,於左前臂掌側中點水平向淺淺的皮下注射0.1 cc (0.04mcg=2TU)形成約8mm隆起,48~72小時後判讀皮膚過敏腫起的大小。面積太大(過敏反應過強)代表有LTBI或active TB。但打過卡介苗(含有TB的片段)會偽陽性、老人或T細胞爛者會偽陰性,干擾較多所以目前台灣2-5歲以上者多半建議使用IGRA,TST使用量越來越少了 l 下列免疫爛者:TST ≧5 mm為陽性 1.

HIV者 2.

惡性腫瘤、類肉瘤病(sarcoidosis) 3.

器官移植 4.

其他免疫功能不全病患 5.

使用免疫抑制劑 6.

一個月內

過量prednisolone (或等效類固醇) > 15mg/day >4wk l 下列高風險者:TST≧10 mm為陽性 1.

>6歲童且上次打卡介苗>6年 2.

免疫正常但有TB接觸史有感染風險者 3.

DM、CKD、胃切除、小腸繞道手術等 4.

生長遲緩、營養不良 5.

CXR疑似TB 感染sign 6.

吸毒仔 l 下列低風險者:TST≧15 mm為陽性 1.

打過卡介苗≦6歲童 2.

上次打卡介苗≦6年 所以一般非接觸者成人,根本無需測TST |

|

丙型干擾素釋放試驗(Interferon-γ release

assays, IGRAs) |

l TB形成的Ghon focus中T Cell會分泌IFN-γ,較不會受到卡介苗與NTM的影響,偽陽性的機率較低 l 方便,只需抽血一次,不用等48-72小時回來看報告,台灣建議2-5歲以上懷疑TB感染都使用IGRA。 l 若陽性,但沒有臨床症狀、影像學,很可能是LTBI |

註 1:必要時,包括胸部電腦斷層掃描檢查。

註 2:醫師得視病情,決定是否進行痰塗片、NAA test 及培養。但若肺結核的可能性相當低,

則不建議 NAA test。

註 3:痰塗片及培養,必須同時進行 2~3 次。

註 4:培養陽性檢體經鑑定為結核分枝桿菌,即可確診為肺結核。

註 5:若肺結核的可能性相當低,不建議 NAA test。

註 6:塗片陽性,臨床醫師可直接下診斷為肺結核,但建議仍應進行 NAA test。

註 7:抗生素治療可在得知痰塗片陰性或痰檢驗的同時投予。

註 8:依文中「核酸增幅檢驗的判讀」建議進行,並綜合病人臨床表現及培養結果,來確定是否

為肺結核或其他診斷。

註 9:依文中「核酸增幅檢驗的判讀」建議進行,並綜合病人臨床表現及培養結果,來確定是否

為非結核分枝桿菌或其他診斷。

註 10:若臨床醫師有疑義時,可與疾病管制署的轄區區管中心聯絡,並請安排專家提供協詢。

五、TB的治療

l INH和RMP抗藥比例在初次治療者別為8%和1%,但再次治療者17%和8%,故在取得藥敏之前,應該用Xpert驗一下RMP的抗藥性基因有無(可惜無法PCR INH不然也想知道)

l 藥物順服性是治療成敗重要因子,所以要DOT與事前好好衛教提醒可能遇到的副作用與問題

l 標準治療為HREZ,分為

i.

加強期(intensive phase) 2 個月吃HREZ。建議治療滿2個月時再次測AFS

ii.

持續期(continuation phase) 4 個月吃HRE (如果HR都敏感,則E可停藥),對於CXR有廣泛的結核侵犯或是開洞病灶(較嚴重),或第2個月S/C仍陽性(菌量大),以及加強期沒有全程使用Z的病人(療效差),應該將持續期延長為7個月

|

|

標準劑量 |

腎調 (CCr<30) |

肝調 |

懷孕 |

副作用 |

|

|

INH |

5 |

免調,當<600 mg/day時,就算爛腎,也可由膽汁排除 (>900 mg則小心毒性) |

HREZ都有肝毒性,若本無肝炎但>5X ULN、或有肝炎且>3X ULN,建議停藥,再逐個加回,盡可能只剔除有問題的藥物。 |

可以吃,但延到第二孕期再開始更好,INH記得補B6 可哺乳,濃度低不影響小孩,不具治療效果。 |

皆有肝毒性 |

l 肝炎(多發生於用藥後10周內) l 周邊神經炎:下面情況routine補vit B6(pyridoxine, Beesix) 10-50 mg/day來預防:DM、CKD、營養不良、慢性肝病、酗酒、HIV、末梢神經炎、懷孕、哺乳、使用cycloserine/高劑量 INH(16-20 mg/kg/day)。 l B6治療劑量100-200 mg/day |

|

RMP |

10 |

免調 |

l 代謝物橘紅色,尿、汗、眼淚、咳痰會變橘紅色(無害) l 食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛、下痢、皮疹、肝炎 l CYP inducer,加速其他藥物代謝(避孕藥失效、血壓血糖藥效↓) l 少見:若>10mg/kg小心PLT↓、溶血性貧血、AKI |

|||

|

EMB |

15-20 |

原劑量改TIW |

視神經病變,與劑量、時間相關(<15 mg/kg,發生率<1%),應定期檢查,通常使用4-5個月後發生視力模糊、紅綠色盲,停藥後可恢復。 |

|||

|

PZA |

25 (15-30) |

原劑量改TIW |

l >3g/day容易肝毒性 l 高尿酸血症:但UA<13 mg/dL無症狀時,不需治療、不需停藥。有症狀再DC,使用Benzbromarone (Uricon),allopurinol會增加PZA濃度。 |

|||

l 備註:Rifabutin比RMP容易引起嚴重leukopenia(2%),且與RMP有87%交叉抗藥,但好處是較不會induce

CYP,可用於:

n 同時使用PI、NNRTI的HIV者

n 吃NOAC者

n RMP副作用不耐受者

l TB生長與HREZ藥效:

TB是好氧菌,生長速度正比於氧氣濃度,肺間質組織開洞處(cavity)氧氣多長得快、乾酪狀壞死組織(caseous

necrosis)、巨噬細胞內、發炎組織處氧氣少長得慢。

i.

Continuous growth phase: Isoniazid本身是prodrug需要由TB菌的過氧化氫酶(catalase-peroxidase enzyme: KatG)活化後,方能抑制InhA (enoyl-acyl carrier protein

(ACP) reductase)進而抑制TB細胞壁的mycolic acids合成,類似β-lactams破壞細胞壁。所以對於位在cavity處,快速生長期需要大量合成細胞壁的TB菌非常有效,你可以稱他為快手刺客,她也是HREZ因故停藥後第一個建議用回的藥物。

其實EMB也是用於抑制快速生長期的細胞壁合成,但他的殺菌力較弱,如果其他三人HRZ已經夠有效了,那他就可割可棄

ii.

Acid inhibition phase: 在乾酪狀壞死組織或巨噬細胞的酸性環境中 (acid inhibition phase),同樣是prodrug的PZA首先被動擴散進入TB細胞,被其體內pyrazinamidase (PncA)活化成pyrazinoic acid (POA),於酸性環境下質子化(protonated)帶正電,讓她不容易離開並累積在TB體內,抑制PanD enzyme (aspartate decarboxylase)進而使Coenzyme A (CoA)無法合成,TB會無法產生能量、脂肪酸、無法生長而死亡。

iii.

Metabolic spurt 或 reactivation

phase: 當TB菌回到充氧環境後,她會開始爆發式成長,DNA會不斷複製分裂,產生RNA與蛋白質。此時使用RMP最適合,因為他機轉為concentration dependent DNA-dependent RNA polymerase(DDRP) inhibition,且因為穿透性強可以在TB菌內累積高濃度,抑制TB的複製使他死亡

iv.

Dormant phase: TB在肉芽腫(granulomas)或乾酪壞死(caseous lesions)處,因為缺氧又缺養,索性冬眠不生長了。此時大概僅剩下RMP攻擊DDRP有效殺死冬眠中的熊。這也是為什麼潛伏性TB(LTBI)通常選用1HP與3HP處方的原因,P=rifapentine同RMP都屬於rifamycin類,同樣能有效殺死冬眠中的熊,要是不小心驚醒了熊,還有快手刺客isoniazid在後面補刀

l 若因嚴重不良反應而必須停藥時,HREZ全停,等不良反應消失或改善,先加回H(雖然肝毒性比例較高,但具有最高的早期殺菌力,可以迅速減少病人體內TB菌量,但第一個加回的藥物也面臨孤軍奮戰更容易抗藥的局面,這回H不只是快手刺客,還是個赴險境的孤膽勇者)→R(是殺TB的主力法師,但容易產生抗藥性,需要有砲灰H先上前削減敵方人數後再上場)→E→Z,後面E與Z的順序視停藥的原因決定,如果是因為肝毒性而停藥,我優先加回肝毒性風險較低的EMB,PZA肝毒性最常見,放最後加回

先加回快手刺客是臺灣結核病診治指引第七版的作法,但ATS / CDC / IDSA說因為RMP最重要且肝毒性較低,所以第一個推她上場,不同指引作法都不同,相同的是PZA都最後加回。

l 針對再次治療者

i.

建議全程

HREZ 6-9個月,R抗藥風險較高者,可在前2個月併用streptomycin

l 停藥原則:病人規則服藥,且治療時間滿足建議的時程(至少6個月),並應符合下條件:

i.

一開始痰塗片陽性的病人:在療程中至少1 次塗片陰性,且最後1 個月塗片陰性,無法轉陰性的病人必須證明是非結核桿菌或死菌

ii.

一開始痰培養陽性的病人:在療程中至少1 次痰培養陰性,無法轉陰性的病人必須鑑定是非結核桿菌

iii.

全程痰塗片或培養都是陰性的病人,在治療過程中胸部X光進步或穩定

沒有留言:

張貼留言